授業風景 人工臓器特論I

これまで様々な人工臓器を学習してきましたが、本授業ではそれらを工学者として、研究開発の視点から見つめなおします。

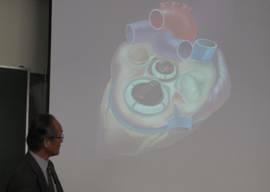

この日の授業では、人工弁と人工血管 について学習しました。

前回の授業では人工心臓を扱いましたが、 今回も同じく血液が直接触れる材料なので、 血液が固まって血栓になってしまうという 難しさがつきまといます。

授業では実際に現物を手に取って観察 できるので、イメージが容易になります。

これは炭素(パイロライトカーボン)で出来た 人工弁です。 血小板(血を固める成分)は負に帯電しているので、材料表面も負に帯電させる事で 血小板がくっつかないようにしています。

心臓の弁置換は「医龍」などの医療ドラマ にも度々出てくるので、ご存知の方は 多いかもしれません。

ドラマでは医師ばかりが活躍しますが、その活躍を支えているのは工学者であるという事を広く知ってもらいたいものです。

これまでに多くの研究者が数々の人工弁を開発してきましたが、臨床の現場まで行きついたものはごく僅かしかありません。

これまでに多くの研究者が数々の人工弁を開発してきましたが、臨床の現場まで行きついたものはごく僅かしかありません。

また行きついた後に不具合が生じ、 患者が死亡した例も少なくありません。

林先生は失敗例まで詳しく説明されるので知識の幅は格段に広くなります。

林先生の授業はお話がメインです。

テキストよりもずっと詳しく、 噛み砕いて話をされるので学生は必死にノートやテキストにメモをとります。

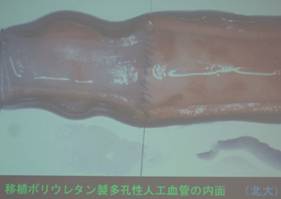

次は人工血管です。

配られた人工血管は蛇腹状でフワフワと柔らかいものでしたが、なんと一本30万円ほどするそうです。

開発者は稼いだお金で州の観光名所になる程の大豪邸を建てたとか・・・

人工血管の材料の多くは、なんと シャツと同じポリエステルです。

人工血管は生体に埋めると、外側から 線維芽細胞が、内側から血管内皮細胞が 増えてきて、その結果あたかも生体の 血管のようになりすますのです。

林先生は豊富な経験から、 他では聴けないような研究者たちの裏話や、 日本とアメリカの様々な研究事情の違いなども交えて、面白おかしく話をされます。

授業の最後に、学生からステントについての質問があり答えていただきました。

みなさん撮影ご協力ありがとうございました