生体医工学科の一品

超音波造影剤

- 学生

- 先生、前から気になっていたんですが、この超音波診断装置(エコー)の横に置いてある小さな瓶は何なんですか。

- 先生

- あ、それ。それは、超音波造影剤だよ。

- 学生

- 超音波造影剤?

- 先生

- 2年生の授業で、X線診断装置について講義したとき、X線造影剤の話しをしたんですが覚えていますか。

- 学生

- はい。X線は、今から約110年程前、レントゲン博士が発見したんですよね。その実体は、透過力の強い電磁波の一種で、X線は身体にあてた場合、組織の密度に応じて、透過する量が異なる。そこで、これを利用して、影絵のように体の内部を見ることで、色々な疾患を診断することができるんですよね。ちなみに、レントゲン博士はこの発見で、ノーベル賞の第1号の受賞者になったんですよね。

- 先生

- 良くできました。それで造影剤はどうなっちゃたんですか?

- 学生

- えーっと。

今話したように、X線を使って、例えば、骨折や肺の状態など、色々な検査ができるようになり、それはそれで良かったんですが、胃とか腸の場合には、骨や肺と違って、周りの筋肉や液体と胃や腸のX線の通り易さの差が小さいため、そのままでは詳しく見ることができません。そこを何とか見たいというニーズが出てきたんですね。そこで登場したのがX線造影剤です。

- 先生

- 調子が出てきましたね。続けてみてください。

- 学生

- つまり、胃や腸の中に、X線が通りにくい状況を人為的に作り出して、詳しく診断することが考えられた。特に、日本の白壁先生が中心となって開発した二重造影法、これはバリウムだけでなく空気を併せて使うことで、空気で適度に膨らませた胃や腸の壁にバリウムを塗りつけて、胃の粘膜の様子を観察する画期的な方法も考え出されたんです。

- 先生

- その通り、大変よくできました。お医者さんは、色々な画像診断装置を使って患者さんの状態を出来るだけ正確に知ろうとするのだけれど、その工夫の1つが、造影剤ということになるんですね。X線造影剤としてよくつかわれるのが、いわゆるバリウム。これは、硫酸バリウムの粉に水を加えてかき混ぜたもので、一見ヨーグルトのような感じですが、そんなにおいしいものではありません・・・・。これを飲んだ後、発泡剤を水と飲んで、グルグル回る寝台に乗っかって診断を受けます。技師さんが、画像を観察しながら、寝台の向きを変化させて、膨らんだ胃や腸の内壁にバリウムをなすりつけて診断するんですね。

- 学生

- で、超音波造影剤というのはどういうものでしょうか?

- 先生

- 少し前置きが長くなりました。みんなも知っているように、超音波診断装置は、超音波を患者さんの体内に向けて発射し、反射してきた信号を使って体内を観察するものです。肝臓や腎臓、それから心臓などの臓器を観察することができます。このとき、病状を更に詳しく調べたくなることがあるのですが、特に、血管の状態や、血管と腫瘍の関係を調べたい場合、それをハッキリと(「特異的に」といいます)調べるために使います。この時、超音波造影剤を生理食塩水に溶かし静脈から注射します。注射された超音波造影剤は、血管内を伝わって全身にいきわたるのですが、この時の様子を超音波診断装置で観察することにより、血管系およびそれに関連した臓器を特異的に画像化することができるんです。

- 学生

- 具体的には、どんなもので出来ているのですか?

- 先生

- 超音波造影剤にも色々な種類があるんだけれど、基本的には、水に溶けにくい(難溶性といいます)気体をリン脂質等の薄い膜で包んだ、大きさが2~3ミクロンの小さな泡(マイクロバブルといいます)で構成されています。

- 学生

- 泡ですか・・・・。

- 先生

- そう泡ですです。ただし、単に泡であればよいというものではなく、そこには、幾つか重要なことがあるんですよ。少し考えてみてください。

- 学生

- そうですね。

まず、静脈から注射して全身に回るようにしなければいけませんから、一番細い毛細血管よりも充分に小さなものでないと、詰まってしまい、大変なことになりますよね。1年生の授業で、毛細血管にも色々あるけれど、一番細いものは赤血球がやっと通る位の太さだと教わりました。赤血球は、厚さが2~3ミクロンで幅が8ミクロン程度の円盤状の細胞ですから、さっき、大きさが2~3ミクロンのマイクロバブルとおっしゃった意味がわかりました。

- 先生

- 正解。さて、もうひとつ重要なことがあるんだけれど。静脈に注射された泡は、どのような経路で全身にいきわたるかを考えてみてください。

- 学生

- えっと。循環を考えればいいんですよね。血液は、静脈は、大静脈、右心房、右心室、肺動脈、肺、肺静脈、左心房、左心室、大動脈、動脈を経て、全身の毛細血管に供給されるんですよね。

- 先生

- そうそう。そうすると、小さな泡が全身にいきわたるためには、心臓を通ることになるよね。心臓は拍動していて、その中の圧力は「・・・ここは内貴先生に教えてもらう・・・」にも達するので、マイクロバブルは、心臓の中で壊れないだけの強度が必要になります。

- 学生

- なるほど。小さくて丈夫でなければいけないんですね。

- 先生

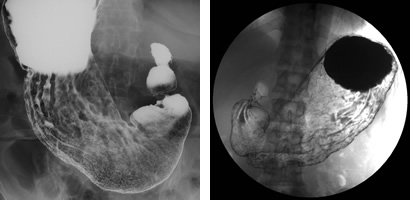

- そうです。こうして作られた超音波造影剤は、静脈注射という簡単な方法で投与でき、体内に長時間存在するため、繰り返し観察でき、また、副作用が殆んどないという優れモノなんです。こうして作られた超音波造影剤を使って、ヒトの肝臓を撮影した動画を次に示しますので、今までのことを踏まえて、良く観察してみてください。

- 学生

- 一口に超音波診断装置といっても、診断情報を増やす方法には色々な工夫があるんですね。今日は勉強になりました。ありがとうございました。